□张志昌

确切地说,对年的等待是从每一年的年初开始的,只不过到了腊月就变得更为迫切。年初时是以月为计量单位盼着过年,到了腊月,就是掰着手指头数着日子等过年。年味于我而言,总是一场漫长的等待。

童年的记忆里,当纷纷扬扬的大雪将山川田野覆盖得苍苍茫茫,淙淙流淌的河水被冰冻得晶莹剔透,松软湿润的土地被冻结得硬如铁板,就意味着快要过年了。忙碌一年的农人终于有时间闲下来修补农具、打扫卫生。一过腊月二十三,村子里就骤然忙碌热闹起来。男人们忙着腌肉、祭祖,妇女们忙着蒸包子、扫扬尘、烙锅盔……在人们一天一天的等待里,年的脚步越来越近。

一到腊月二十六,母亲就忙得不可开交,大盆小罐摆满了厨房的角角落落:灶台上洗净的蒸笼、案板上剁好的肉馅、木盆里发好的面团、大碗里调好的香料、瓦罐里续好的酵母、木桶里拌好的包子馅……母亲要在年前蒸好一家六口从除夕到正月十五近半个月时间里所需的菜包子、肉包子、花卷和馒头。

剁馅儿、和面、擀面、烧火、蒸煮,母亲围着围裙整天穿梭于灶前灶后,忙碌于“叮叮咣咣”的刀切、勺舀、笼蒸、油炸之中。灶膛里的火“噌噌噌”地蹿着,锅里的水“嘟嘟嘟”地闹着,团团蒸汽在一米多高的竹编蒸笼里“哧哧哧”地往外挤,腾腾热气使小小的厨房云蒸雾绕,满屋都弥漫着浓浓的麦香。

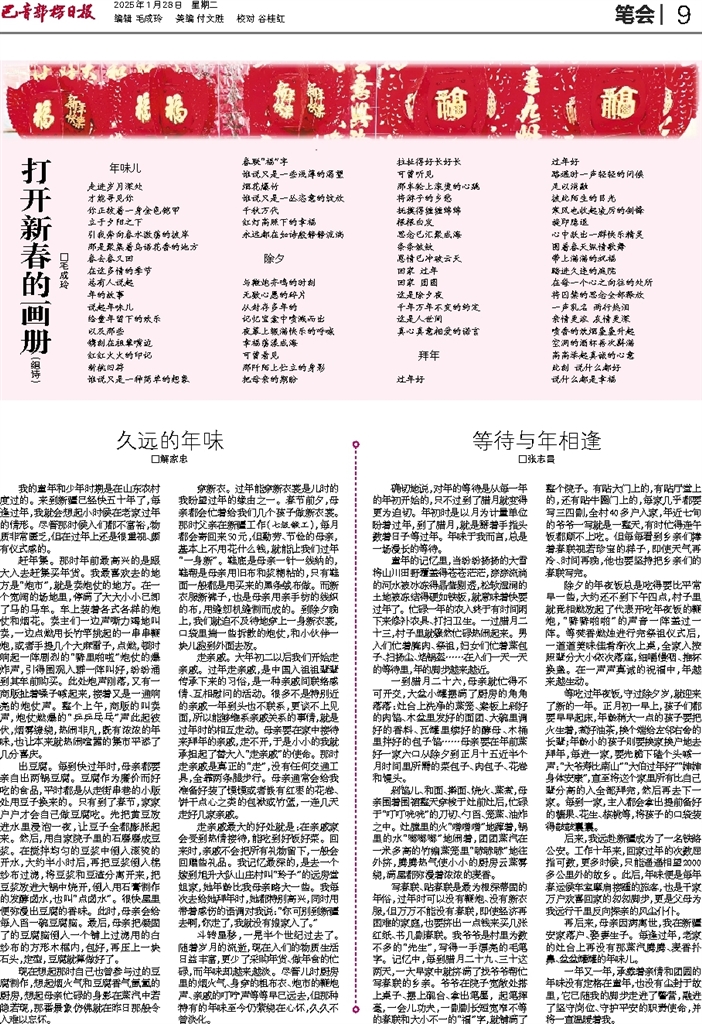

写春联、贴春联是最为根深蒂固的年俗,过年时可以没有鞭炮、没有新衣服,但万万不能没有春联,即使经济再困难的家庭,也要挤出一点钱来买几张红纸、书几副春联。我爷爷是村里为数不多的“先生”,写得一手漂亮的毛笔字。记忆中,每到腊月二十九、三十这两天,一大早家中就挤满了找爷爷帮忙写春联的乡亲。爷爷在院子宽敞处搭上桌子、摆上砚台、拿出笔墨, 起笔挥毫,一会儿功夫,一副副长短宽窄不等的春联和大小不一的“福”字,就铺满了整个院子。有贴大门上的,有贴厅堂上的,还有贴牛圈门上的,每家几乎都要写三四副,全村40多户人家,年近七旬的爷爷一写就是一整天,有时忙得连午饭都顾不上吃。但每每看到乡亲们捧着春联视若珍宝的样子,即使天气再冷、时间再晚,他也要坚持把乡亲们的春联写完。

除夕的年夜饭总是吃得要比平常早一些,大约还不到下午四点,村子里就竞相燃放起了代表开吃年夜饭的鞭炮,“噼噼啪啪”的声音一阵盖过一阵。等焚香燃烛进行完祭祖仪式后,一道道美味佳肴渐次上桌,全家人按照辈分大小依次落座,细嚼慢咽、推杯换盏。在一声声真诚的祝福中,年越来越生动。

等吃过年夜饭,守过除夕岁,就迎来了新的一年。正月初一早上,孩子们都要早早起床,年龄稍大一点的孩子要把火生着,煮好油茶,挨个端给左邻右舍的长辈;年龄小的孩子则要挨家挨户地去拜年,每进一家,要先跪下磕个头喊一声:“大爷寿比南山”“大伯过年好”“婶婶身体安康”,直至将这个家里所有比自己辈分高的人全部拜完,然后再去下一家。每到一家,主人都会拿出提前备好的糖果、花生、核桃等,将孩子的口袋装得鼓鼓囊囊。

后来,我远赴新疆成为了一名铁路公安。工作十年来,回家过年的次数屈指可数,更多时候,只能遥遥相望2000多公里外的故乡。此后,年味便是每年春运候车室摩肩接踵的旅客,也是千家万户欢喜回家的匆匆脚步,更是父母为我远行千里反向探亲的风尘仆仆。

再后来,母亲因病离世,我在新疆安家落户、娶妻生子。每逢过年,老家的灶台上再没有那蒸汽腾腾、麦香扑鼻、盆盆罐罐的年味儿。

一年又一年,承载着亲情和团圆的年味没有定格在童年,也没有尘封于故里,它已随我的脚步走进了警营,融进了坚守岗位、守护平安的职责使命,并将一直温暖着我。

放大

放大